2025年の圧電ナノ材料工学:よりスマートで環境に優しい未来のための超効率的なエネルギー収集とセンシングの解放。次の5年間を形作るブレークスルー、市場のダイナミクス、戦略的機会を探る。

- エグゼクティブサマリー:主要トレンドと市場の見通し(2025–2030)

- 技術の風景:圧電ナノ材料の革新

- 市場規模と2030年までの成長予測

- 主要プレイヤーと戦略的パートナーシップ(例:piezomaterials.com、ieee.org)

- 新興アプリケーション:IoT、ウェアラブル、医療機器

- 製造の進展とスケーラビリティの課題

- 規制環境と業界基準(例:ieee.org、asme.org)

- 持続可能性と環境影響

- 投資、資金調達、M&A活動

- 今後の展望:破壊的機会と2030年へのロードマップ

- 参考文献と出典

エグゼクティブサマリー:主要トレンドと市場の見通し(2025–2030)

圧電ナノ材料工学の分野は、2025年から2030年にかけて重要な進展を遂げる見込みで、これは材料科学、ミニチュア化、エネルギー収集およびセンシング技術に対する需要拡大によるものです。圧電ナノ材料(ナノワイヤ、ナノ粒子、薄膜など)は、医療インプラントからウェアラブル電子機器、産業用センサーまで、次世代デバイスにますます統合されています。

主要なトレンドの一つは、鉛ジルコネートチタン酸(PZT)などの従来のバルク圧電セラミックから、無鉛で柔軟なナノ材料への移行です。村田製作所やTDK株式会社のような企業は、改良された生体適合性、柔軟性、環境持続可能性を提供する先進的な圧電フィルムや複合材料の開発に投資しています。これらの材料は、スマートテキスタイルや生物医学デバイスへの統合に適した超薄型、柔軟なセンサーやアクチュエーターの創造を可能にしています。

IoT(モノのインターネット)の普及は、自己発電するセンサーに対する需要を加速させており、圧電ナノ材料がエネルギー収集において重要な役割を果たしています。Piezo Systems, Inc.およびクレハ株式会社は、周囲の機械的振動を使用可能な電力に変換するナノ材料ベースのエネルギーハーベスターを商業化しています。これにより、分散型センサーネットワークのメンテナンスフリーな運用がサポートされています。

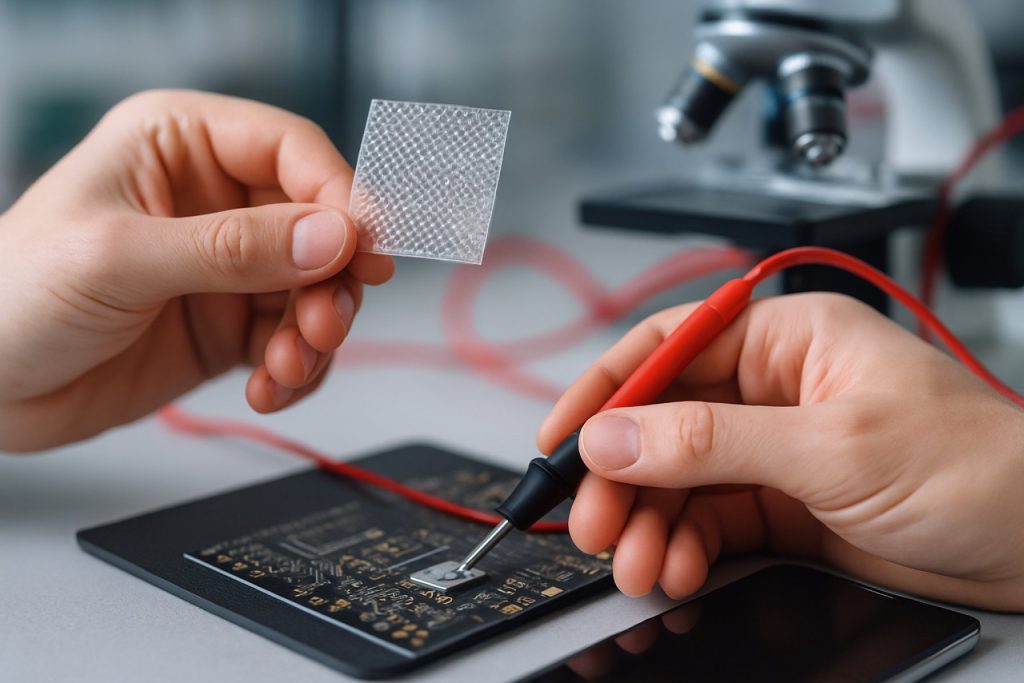

医療分野では、圧電ナノ材料が高感度のバイオセンサーや埋め込みデバイス向けに設計されています。ロバート・ボッシュ(株)やSTマイクロエレクトロニクスは、リアルタイムでの生理的モニタリングや最小侵襲診断のために、ナノ構造圧電フィルムを活用したMEMS(マイクロ電気機械システム)プラットフォームを開発しています。

今後の圧電ナノ材料工学の市場予測は堅調です。業界アナリストは、R&Dの進展、無鉛材料に対する規制の支援、ナノテクノロジーと柔軟電子機器の統合により、2030年までの年間二桁成長率を予想しています。材料供給者、デバイスメーカー、エンドユーザー間の戦略的パートナーシップが商業化と標準化の取り組みを加速させる見込みです。製造プロセスが成熟し、コストが低下するにつれて、圧電ナノ材料は、さまざまなスマートで持続可能な技術において基盤となるコンポーネントとなることが期待されています。

技術の風景:圧電ナノ材料の革新

圧電ナノ材料工学の分野は、2025年に材料合成、デバイス統合、アプリケーション特有のカスタマイズの進展により急速なイノベーションを経験しています。圧電ナノ材料(ナノワイヤ、ナノ粒子、薄膜など)は、その結晶構造、組成、表面特性を前例のないほど制御して設計されており、次世代デバイスのための電気機械結合の強化とミニチュア化を可能にしています。

重要なトレンドは、環境規制と持続可能性目標を動機とした無鉛圧電ナノ材料へのシフトです。TDK株式会社や村田製作所などの企業は、バリウムチタネート(BaTiO3)やナトリウムカリウムニオブ酸(KNN)ナノ材料を、従来の鉛ジルコネートチタン酸(PZT)の代替品として積極的に開発しています。これらの材料は、ナノスケールで高い圧電係数と熱安定性を達成するために調整されており、センサー、アクチュエーター、エネルギー収集デバイスに適しています。

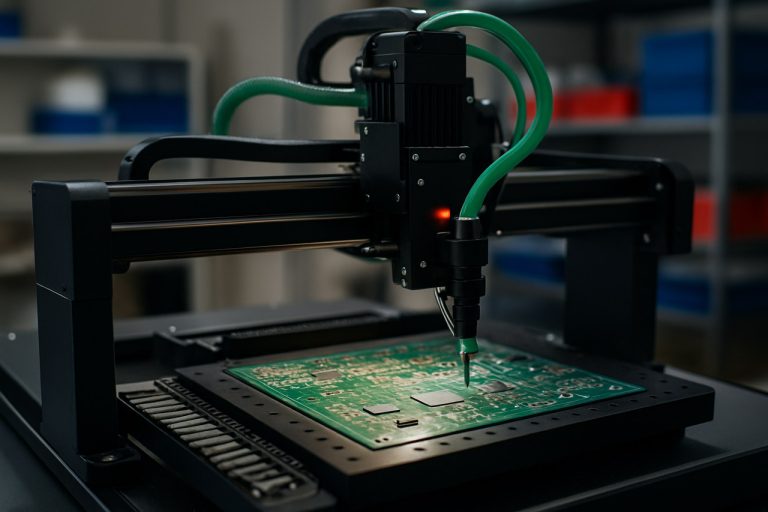

製造に関しては、均一なナノ構造を制御された向きとアスペクト比で製造するためのスケーラブルなボトムアップ合成法(例えば、熱水合成やソル-ゲル処理)が洗練されています。NGKインシュレーターズ(株)は、圧電ナノ材料を高性能電子部品の多層構造に統合するための先進的なセラミック加工を活用しています。一方、STマイクロエレクトロニクスは、CMOS互換プロセスとの統合に注力しており、消費者用電子機器や産業用途向けのMEMSおよびNEMSデバイスの大量生産を可能にしています。

別の革新の分野は、生物医学およびウェアラブル技術向けに圧電ナノ材料を機能化することです。サムスン電子などの企業は、自己発電センサーや健康モニタリングパッチ向けに柔軟な圧電ナノファイバー複合材を探求しています。これらの材料は、高い感度と繰り返し変形における機械的耐久性を維持するように設計されており、ウェアラブルデバイスデザインの主要な課題に対応しています。

今後の圧電ナノ材料工学の見通しは堅調です。ナノファブリケーション、材料情報学、添加製造の融合により、新しい圧電ナノ構造の発見と展開が加速することが期待されています。業界のリーダーたちは、先進的な圧電ナノ材料を市場に持ち込むためのパイロット規模の生産ラインや協力的なR&Dイニシアチブに投資しています。今後数年で、エネルギー収集、精密アクチュエーション、次世代IoTデバイスにおける画期的な進展が見込まれています。

市場規模と2030年までの成長予測

圧電ナノ材料工学の世界市場は、電子機器、ヘルスケア、エネルギー収集、先進センサーなどの応用の拡大によって、2030年までに堅調な成長が予想されています。2025年現在、このセクターは、ミニチュア化された高性能の圧電コンポーネントに対する需要の高まりを反映して、確立された材料メーカーや革新的なスタートアップからの投資が増加しています。

村田製作所、TDK株式会社、Piezotech(アルケマ社の子会社)などの主要業界プレイヤーは、ナノ構造セラミックやポリマーを含む先進的な圧電材料の研究および生産能力を積極的に拡大しています。これらの企業は、厳しい環境規制やウェアラブル電子機器および医療機器の進化するニーズを満たすために、無鉛かつ柔軟な圧電ナノ材料の開発に重点を置いています。

2025年には、特にワイヤレスセンサーやIoTデバイスの電力供給において、エネルギー収集アプリケーションにおける圧電ナノ材料の需要が急増しています。村田製作所は、コンパクトなエネルギー収集モジュール用に使用される圧電コンポーネントの出荷量が増加していると報告しており、TDK株式会社は、自社の製品ポートフォリオをナノ材料ベースのアクチュエーターやセンサーで拡大し続け、自動車や産業オートメーション分野をターゲットにしています。

アジア太平洋地域は、日本、韓国、中国を中心に、圧電ナノ材料の生産と消費の両方で先頭に立っています。村田製作所やTDK株式会社は、確立された製造インフラストラクチャーとR&D能力を活用して競争力を維持しています。一方、ヨーロッパの企業であるPiezotechは、柔軟な電子機器やスマートテキスタイル向けの圧電ポリマーの商業化を先導しています。

2030年に向けて、圧電ナノ材料市場は、高い単位成長率(CAGR)を経験すると予想されています。これは、スマートデバイスの普及、ナノファブリケーション技術の進展、次世代生物医学インプラントや環境モニタリングシステムへの圧電ナノ材料の統合によって支えられています。材料供給者、デバイスメーカー、研究機関間の戦略的な協力は、革新と商業化を加速させ、圧電ナノ材料工学のための市場をさらに拡大させると予想されています。

主要プレイヤーと戦略的パートナーシップ(例:piezomaterials.com、ieee.org)

2025年の圧電ナノ材料工学の分野は、確立された業界リーダー、革新的なスタートアップ、電子機器、ヘルスケア、エネルギー収集などの分野での戦略的な協力のダイナミックな相互作用によって形成されています。この分野は、材料合成、デバイスのミニチュア化、次世代アプリケーションへの統合における急速な進展によって特徴付けられています。

主力のプレイヤーの中で、PI Ceramic(フィジーク・インスツルメンツの部門)は、高度な圧電セラミックとナノ材料の開発と供給において世界的に先駆けています。同社の研究と製造インフラへの継続的な投資は、医療超音波、精密アクチュエーター、マイクロ電気機械システム(MEMS)向けの環境に優しいソリューションに対する需要の増加に対応するため、高性能の鉛ジルコネートチタン酸(PZT)および無鉛の代替品の生産を可能にしています。

もう一つの重要な貢献者は、村田製作所であり、柔軟なセンサーやアクチュエーターに向けて圧電ナノ材料を設計するための多層セラミック技術の専門知識を活用しています。村田はミニチュア化と統合に戦略的に焦点を当て、ウェアラブル、IoTデバイス、高度運転支援システム(ADAS)に圧電機能を埋め込むことを目指した電子機器メーカーおよび自動車サプライヤーとの提携を実現しています。

米国では、ボストン・ピエゾオプティクス(株)が、商業用および防衛用途のカスタム圧電クリスタルや薄膜を専門としており、研究機関やOEMとの協力が、実験室規模のナノ材料革新をスケーラブルで市場向けのコンポーネントに変換する速度を加速しています。

この分野では、戦略的パートナーシップがますます重要になっています。例えば、材料供給者とデバイスメーカー間の提携は、次世代圧電ナノ発電機や柔軟なエネルギーハーベスターの共同開発を促進しています。IEEEのような業界コンソーシアムや標準機関も、相互運用性基準の確立や、会議や作業部会を通じた知識交換を促進する上で重要な役割を果たしています。

今後数年では、環境に優しいかつ生体適合性の圧電ナノ材料の開発に特に注力する形で、産業と学界間での協力が強化されることが期待されています。企業は知的財産ポートフォリオを拡大し、バイオメディカルインプラント、ソフトロボティクス、スマートインフラなどの新興市場に対応するために共同事業を形成することが予想されます。規制のプレッシャーや持続可能性の要求が高まる中、業界のリーダーたちは、R&D戦略においてグリーンケミストリーとライフサイクル管理を優先し、圧電ナノ材料が高度な材料工学の最前線にあり続けるよう努めるでしょう。

新興アプリケーション:IoT、ウェアラブル、医療機器

圧電ナノ材料工学は、2025年に商業的かつ研究主導のブレークスルーの重要な年を迎え、IoT、ウェアラブル電子機器、医療機器の最前線を急速に海外進展させています。圧電ナノ材料(酸化亜鉛(ZnO)ナノワイヤ、バリウムチタネート(BaTiO3)ナノ粒子、鉛ジルコネートチタン酸(PZT)ナノ構造など)の特異な能力は、機械エネルギーをナノスケールで電気信号に変換することを可能にし、自己発電かつミニチュア化された高感度デバイスの新世代を生み出しています。

IoTセクターにおいて、圧電ナノ材料はセンサー ノードに統合され、周囲の機械エネルギーを収集し、バッテリーの必要性を減少または排除しています。TDK株式会社や村田製作所は、ワイヤレスセンサーネットワーク向けの圧電コンポーネントを積極的に開発しており、超低消費電力動作と長期間の信頼性に注力しています。これらの進展は、メンテナンスフリーな動作が求められるスマートインフラストラクチャ、環境モニタリング、産業オートメーションにとって重要です。

ウェアラブル技術は、もう一つの重要な革新の分野です。柔軟で伸縮可能な圧電ナノ材料が、人間の体に従うように設計され、健康モニタリングや動作追跡を可能にしています。サムスン電子やLG電子は、ウェアラブルデバイスからの動作で直接バイオセンサーや通信モジュールに電力を供給することを目指し、圧電ナノ発電機の統合を探求しています。2025年の焦点は、これらの材料の耐久性、生体適合性、エネルギー変換効率をさらに向上させ、現実的な展開をサポートすることにあります。

医療機器においては、圧電ナノ材料が最小侵襲にとどまるインプラントや診断ツールを可能にしています。例えば、メドトロニクスやボストンサイエンティフィックは、埋め込み型センサーや刺激装置の電源を供給するための圧電ナノ構造の調査を行い、バッテリーの交換や手術の必要性を削減することを目指しています。加えて、学術機関との研究協力は、実験室規模の革新を臨床応用につなげる速度を加速しています。例えば、自己発電型ペースメーカーやスマート創傷ドレッシングなどです。

今後の圧電ナノ材料工学の見通しは、新興アプリケーションの分野において非常に有望です。製造のスケールアップ、材料性能の向上、規制の遵守を確保するための継続的な努力が、今後数年での普及を促進することが期待されています。業界のリーダーとスタートアップがR&Dおよびパイロット生産に投資する中、圧電ナノテクノロジーとIoT、ウェアラブル、医療機器との統合は、スマートで自律的、パーソナライズされた電子機器の風景を変革する準備が整っています。

製造の進展とスケーラビリティの課題

圧電ナノ材料の工学は、2025年において重要な段階に入り、製造業者や研究機関は、実験室規模の革新と産業規模の生産のギャップを埋める努力を行っています。ウェアラブル電子機器からエネルギー収集まで、柔軟でミニチュア化された圧電デバイスに対する需要が高まっており、スケーラブルでコスト効率の良い製造プロセスに注力されています。

最近数年で、圧電ナノ材料(PZT、BaTiO3、ZnOナノ構造など)の合成において重要な進展が見られています。村田製作所やTDK株式会社は、薄膜の蒸着技術やソル-ゲルプロセスを活用し、高品質な圧電フィルムやナノ構造の生産を行っています。これらの企業は、一貫性と再現性をスケールで達成するため、スputtering、化学蒸気堆積(CVD)、原子層堆積(ALD)などの手法の改善に多くの投資を行っていますが、これはデバイスの信頼性と性能にとって重要です。

しかし、スケーラビリティは依然として重大な課題です。バッチベースの実験室合成から、連続的な高スループット製造への移行は、材料の均一性、欠陥制御、柔軟な基板との統合などの問題によって妨げられています。例えば、最大の圧電出力を得るためには、整列したナノワイヤアレイの製造が必要ですが、成長パラメータを正確に制御する必要があり、大規模反応器で維持するのが難しいのです。Piezotech(アルケマ社の子会社)は、柔軟な電子機器向けにロールからロールへのプロセスを可能にする印刷可能な圧電ポリマーで顕著な進展を遂げていますが、大面積でのナノ材料特性の一貫性は依然として開発中です。

もう一つの重要な懸念は、鉛を基にした材料を削減または排除するための環境的および規制的な圧力です。これは、ポタシウムナトリウムニオブ酸(KNN)やビスマスフェライト(BiFeO3)のような無鉛代替品の研究とパイロット規模の生産を促進していますが、従来の鉛ベースのセラミックの性能やプロセス能力に匹敵することは技術的なハードルとなっています。

今後数年は、トップダウンのリソグラフィーとボトムアップの自己組織化を組み合わせたハイブリッド製造アプローチが出現する見込みで、プロセス最適化のための機械学習の統合も進むでしょう。村田製作所やTDK株式会社などの主要プレイヤーが関与する産業協力やコンソーシアムは、スケーラブルなプロセスの標準化を加速させる可能性があります。これらの進展が成熟するにつれて、圧電ナノ材料セクターは、特にIoTセンサー、生物医学デバイス、次世代エネルギーハーベスターの分野で、より広範な商業化の準備が整っています。

規制環境と業界基準(例:ieee.org、asme.org)

2025年における圧電ナノ材料工学の規制環境と業界基準は急速に進化しており、この分野の商業的重要性の高まりと、安全性、性能、相互運用性の基準が調和される必要性を反映しています。圧電ナノ材料がセンサー、エネルギー収集、医療機器、マイクロ電気機械システム(MEMS)に利用される機会が増える中で、規制機関や標準機関はこの分野への注目を高めています。

IEEE(電気電子技術者協会)は、ナノスケールの圧電材料に関する試験プロトコルや性能メトリックの標準化において重要な役割を果たしています。圧電定数を定義するIEEE 176の標準は、ナノ構造材料に適した新しい測定技術を取り入れるために見直されています。同時に、アメリカ機械工学会(ASME)は、ナノ材料の機械特性評価に関する基準の更新を行っており、圧電ナノ構造が直面する特有の課題(サイズ依存性の特性や表面効果など)に焦点を当てています。

国際的な側面でも、国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)は、圧電ナノ材料を利用したナノテクノロジー対応デバイスの基準の策定で協力しています。ISO/TC 229(ナノテクノロジー)とIEC/TC 113(電気製品およびシステム用のナノテクノロジー)は、業界の利害関係者からの意見を積極的に求め、新しい基準が医療および消費者電子機器アプリケーションにおいて安全性と性能の両方を考慮することを確実にしています。

規制機関の監視も強化されています。米国食品医薬品局(FDA)は、ナノ材料を組み込んだ医療機器のためのガイドラインを更新しており、圧電ナノ構造の生体適合性および長期安定性に重点を置いています。欧州連合では、欧州委員会が、圧電特性を持つエンジニアリングナノ材料に関連する独自のリスクに対処するため、化学物質の登録、評価、許可および制限(REACH)規制を見直しています。

今後数年は、グローバルなサプライチェーン統合と越境製品認証の必要に応じて、基準のさらなる調和が期待されています。半導体産業協会のような業界コンソーシアムは、商業化を加速し、安全性を確保するために、明確で国際的に認識された基準を提唱しています。圧電ナノ材料が実験室から市場に移行するにつれ、強固な規制枠組みとコンセンサス基準が、革新を促進しながら公衆の健康と環境を保護するために不可欠です。

持続可能性と環境影響

圧電ナノ材料工学は、さまざまな分野における持続可能性の向上と環境影響の軽減に貢献する可能性が高く評価されています。2025年現在、鉛を含まない環境に優しい圧電材料の開発に焦点が移り、鉛ジルコネートチタン酸(PZT)などの従来の鉛ベースの化合物の毒性に関する懸念に対処しています。企業や研究機関は、バリウムチタネート、ポタシウムナトリウムニオブ酸、酸化亜鉛ナノ構造などの代替品の合成と規模拡大を優先しています。これらの材料は、有害物質を含まずに同等の圧電性能を提供します。

村田製作所やTDK株式会社などの主要メーカーは、無鉛圧電セラミックやナノ材料の商業化に関する取り組みを進めており、規制要件や、持続可能なコンポーネントへの顧客の需要に応えることを目指しています。これらの企業は、エネルギー消費と生産中の廃棄物を最小限に抑えるための先進的な製造技術(例:熱水合成やソル-ゲル処理)に投資しています。また、Piezotech(アルケマ社の子会社)は、柔軟でリサイクル可能な圧電ポリマーや複合材の開発を進めており、ウェアラブル電子機器やエネルギー収集の応用を目指しています。

圧電ナノ材料の環境上の利点は、材料成分だけでなく、エネルギー収集デバイスへの統合によって発揮される、周囲の機械的エネルギー(振動、圧力、動きなど)を使用可能な電力に変換することができます。この技術は、バッテリーへの依存を減らし、電子廃棄物を低減する自己発電センサーに展開されています。例えば、村田製作所は、ワイヤレスセンサーネットワーク用に設計された圧電エネルギーハーベストモジュールを導入し、産業や建物の自立型システムの開発を支援しています。

今後数年は、圧電ナノ材料のエコデザインにおいてさらなる進展が期待されており、ライフサイクル評価、リサイクル可能性、および再生可能な原料の利用に重点が置かれます。IEEEなどの組織に主導された業界の協力や標準化の努力が、持続可能な実践と材料の採用を加速すると期待されています。規制プレッシャーが高まり、エンドユーザーがより環境に優しいソリューションを求める中、圧電ナノ材料セクターは、循環型低炭素経済への移行において重要な役割を果たす準備が整っています。

投資、資金調達、M&A活動

圧電ナノ材料工学セクターにおける投資および資金調達活動は2025年に入って加速しており、高度な材料科学、IoT(モノのインターネット)、エネルギー収集ソリューションの需要の高まりに起因しています。このセクターは、圧電ナノ材料の独自の特性を活用し、センサーやアクチュエーターから生物医学機器、ウェアラブル電子機器にいたるまでのアプリケーションを目的とした、確立された材料企業、ディープテックスタートアップ、戦略的な企業投資家が混在しています。

過去1年間で、いくつかの注目すべき資金調達ラウンドが報告されています。例えば、村田製作所(電子部品および圧電セラミックのグローバルリーダー)は、次世代の圧電フィルムや柔軟なデバイスに焦点を当て、ナノ材料に対する研究開発投資を増加させています。同様に、TDK株式会社は、ミニチュア化されたセンサーやエネルギーハーベスター向けに薄膜およびナノ構造圧電要素の革新をターゲットに、圧電材料部門への資金を拡大しています。

ナノ構造圧電材料を専門とするスタートアップ企業も、かなりのベンチャーキャピタルを集めています。2024年に、北米やヨーロッパのいくつかの初期の企業が、主要な電子機器および材料会社のコーポレートベンチャー部門による主導で、シリーズAおよびBの資金調達ラウンドを確保しました。例えば、Piezotech(アルケマ社の子会社)は、柔軟な電子機器やスマートサーフェス向けの圧電ポリマーをスケールアップするための戦略的投資を受け続けています。一方、CTSコーポレーションの一部であるNoliacは、ナノスケール精度を持つ多層圧電コンポーネントの開発に向けて資金を増加させていると報告しています。

合併と買収(M&A)活動も激化しています。2024年末、村田製作所は、無鉛圧電ナノワイヤを専門とする欧州のナノ材料スタートアップの買収を完了し、縦の統合と独自の技術の確保が進んでいることを示しています。加えて、TDK株式会社は、ナノ構造圧電フィルムの商業化を加速するために、アジアの研究機関と共同事業を結んでいます。

2025年以降に向けて、圧電ナノ材料工学における投資およびM&Aの見通しは堅調です。このセクターは、政府および業界コンソーシアムがエネルギー効率や次世代電子機器向けの高度な材料を優先する中で、公共および民間の資金の増加を受ける見込みです。確立されたメーカーと革新的なスタートアップとの戦略的パートナーシップは増加し、商業化と市場への導入のペースをさらに加速させることでしょう。

今後の展望:破壊的機会と2030年へのロードマップ

圧電ナノ材料工学の分野は、2025年から2030年にかけて重要な変革に向けて準備が整っています。高度な材料合成、スケーラブルな製造、次世代電子機器との統合の融合により、複数のセクターにわたる破壊的機会が解放されると期待されています。主要な推進要因には、超敏感なセンサー、エネルギー収集デバイス、柔軟な電子機器に対する需要が含まれ、これらはすべて、酸化亜鉛(ZnO)ナノワイヤ、鉛ジルコネートチタン酸(PZT)ナノ粒子、出現する無鉛代替品などの圧電ナノ材料の特異な特性から恩恵を受けます。

2025年には、主要な製造業者がニッチ市場およびマスマーケット向けに圧電ナノ材料の商業化を加速させます。例えば、村田製作所は、電子部品のグローバルリーダーであり、圧電セラミックのポートフォリオを拡大しつつ、医療、自動車、IoTアプリケーション向けのミニチュア化された高性能デバイスに投資を続けています。同様に、TDK株式会社は、圧電薄膜をMEMS(マイクロ電気機械システム)に統合することを進めており、モバイルデバイスやウェアラブルなどの大量市場をターゲットにしています。

今後数年では、低温熱水成長や原子層堆積のようなスケーラブルな合成手法のブレークスルーが見込まれており、ナノ構造圧電材料のコスト効果の高い生産が可能になるでしょう。Piezotech(アルケマ社の子会社)は、柔軟で伸縮可能な電子機器向けの印刷可能な圧電ポリマーを先導しており、これらの技術は標準化と信頼性試験に焦点を当てた研究機関や業界コン소ーシアムとの継続的な協力によって支援されています。

大きな破壊的機会は、エネルギー収集システムとの圧電ナノ材料の統合にあります。IoT(モノのインターネット)エコシステムが拡大する中で、自己発電するセンサーやデバイスがますます魅力的になっています。村田製作所とTDK株式会社は、周囲の機械的振動を使用可能な電力に変換する圧電エネルギーハーベスターの開発を積極的に進めており、スマートインフラや産業モニタリングにおけるパイロットデプロイメントが行われています。

2030年に目を向けると、圧電ナノ材料工学へのロードマップには、無鉛で環境に優しい材料の開発、デバイス統合の改善、グローバルな需要に応じた製造プロセスのスケーリングが含まれます。IEEEのような業界団体が基準の確立やセクター間の協力を促進する上で重要な役割を果たすと期待されています。これらの革新が成熟するにつれ、圧電ナノ材料は次世代電子機器、持続可能なエネルギーシステム、高度な医療技術の基本的なコンポーネントとなるでしょう。

参考文献と出典

- 村田製作所

- クレハ株式会社

- ロバート・ボッシュ(株)

- STマイクロエレクトロニクス

- NGKインシュレーターズ(株)

- Piezotech

- ボストン・ピエゾオプティクス(株)

- IEEE

- LG電子

- メドトロニクス

- ボストンサイエンティフィック

- ノリタケ株式会社

- アメリカ機械工学会(ASME)

- 国際標準化機構(ISO)

- 欧州委員会

- 半導体産業協会

- Piezotech